万葉まつりのにぎわいがひと段落した十月中旬。

高岡市万葉歴史館では、ボランティア向けの「万葉衣装着付け教室」が開かれました。

朗唱の舞台を支えるのは、ボランティアの方々です。

布を整える音と笑い声が、静かな館内にやさしく響いていました。

万葉衣装は、古代の風をまとう

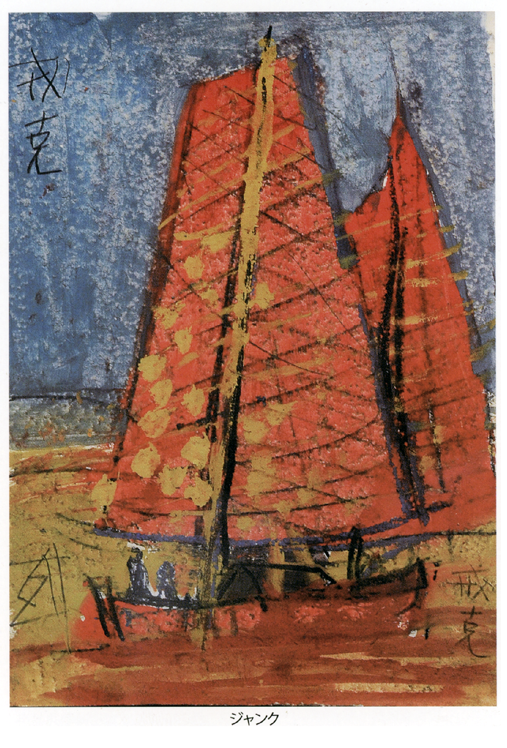

今回の衣装を手がけたのは、奈良在住の衣装研究家・山口千代子先生。

先生は奈良国立博物館での解説ボランティアをきっかけに正倉院の衣装に魅せられ、古代衣装の再現と創作をライフワークにしてこられました。

山口先生の衣装は、当時の装束を忠実に再現するのではなく、現代の感覚になじむ形でよみがえらせたもの。

“いま着られる万葉衣装”として、リサイクル着物や帯、西陣織などを用い、正倉院の宝物に見られる模様や色彩を生かして仕立てられたものです。帯やベストに織り込まれた文様には、千年以上前の文化がそっと息づいています。

(参考:「山口千代子万葉衣装コレクション~万葉の歌世界とともに~」展示より)

丁寧な心配りが、心地よい体験につながる

この日の着付け教室には、2名の参加者がいました。

講師の方が一つひとつの手順を丁寧に説明しながら、着付けの流れを確認していきます。

講師のお一人は、佐藤順さん。高岡市地域おこし協力隊として3年間活動され、今年9月末で任期を終えたばかり。

こうしてまたお会いできる機会があって、なんだか嬉しくなりました。

配布されたマニュアルの最初のページには、

「お客様の好みを尊重し、求められた場合にアドバイスを行う」

と書かれていました。

古代衣装を完璧に着こなすことよりも、“楽しく着てもらう”ことを大切にしているその姿勢がとても素敵です。

声の掛け方ひとつで、体験の印象は大きく変わる。

その人の魅力を自然に引き出す衣装――そんな心づかいが、この教室の空気に静かに流れていました。

“美しく着る”の先にある、心づかい

帯の締め方ひとつにも、人それぞれの感覚があります。力加減を確かめながら、「もう少しゆるめてみましょうか」などと声をかけてくれます。

その人にとっていちばん心地よい“ちょうどいい”ところを探していくのだそうです。その丁寧なやり取りの中に、着付けという仕事の奥深さを感じました。

その人がいちばん心地よく、美しく見える“ちょうどいいところ”を探す着付け。

そこに、古代から受け継がれてきた“装いのこころ”が息づいているのだと思いました。

朗唱を支える“見えない手”

高岡万葉まつりで朗唱者が身にまとう衣装も、ここで扱われているもの。ベスト部分は帯の生地で仕立てられ、見た目以上にしっかりした着心地です。

その衣を着る人の背筋が自然と伸びるのは、着付けボランティアの方々が一枚ずつ丁寧に整えているからこそ。表には出ないけれど、確かに“舞台の一部”を担う存在です。

万葉衣装体験:撮影のコツ

実は2024年の万葉まつりでは私も万葉衣装を着て朗唱し、万葉歴史館で開催された万葉衣装体験でも着付けをしていただきました。

着る側として参加してみると、衣装そのものの重みや温かさ、そして身にまとったときの背筋が伸びるような感覚がよく分かります。

せっかくの万葉衣装、写真に残すならより美しく撮りたいもの。

撮影のときは、少し膝を曲げて靴が見えないようにするのがポイントです。

男性の場合:

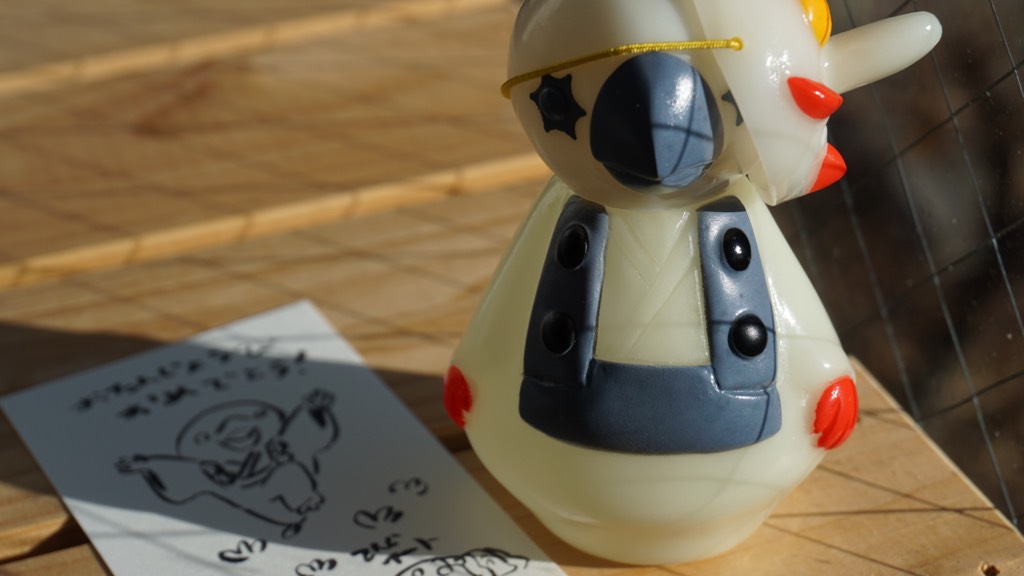

笏(しゃく)には白塗(象牙の笏)と塗無し木笏(木製)があります。

どちらを持っても問題ありませんが、身分の高い色を着られた方には白塗の笏を持つとぐっと雰囲気が出ます。

まとめ

素敵な万葉衣装を生み出した衣装研究家・山口千代子さん。そして、丁寧に衣装を扱って着付け支えている人たちの思いが重なって、衣装体験や朗唱の舞台が形づくられているんですね。

高岡の秋に流れる静かな時間の中で、改めて「人の手がつくる文化の温度」を感じた一日でした。

本日11月1日(土)~3日(月・祝)から開催中の「万葉衣装体験」 で今回ご紹介したこの衣装を実際に着ることができるんです!

この機会に、ぜひ万葉びとの気分を味わってみてください。

高岡市万葉歴史館

所在地:〒933-0116 富山県高岡市伏木一宮1-11-11

電話番号:0766-44-5511

◆万葉衣装体験

山口千代子制作の美しい衣装で万葉の歌世界を楽しもう!

11月1日(土)~3日(月・祝)午前9時~午後4時

衣装体験料 1回1名300円(受付は30分前まで)

※別途、観覧料が必要です

記念講演会「ラフカディオ・ハーンと万葉集」

日時:11月3日(月・祝)午後2時~3時30分

講師:中島淑恵氏(富山大学教授)

聴講料無料 定員120人 ※要観覧料

※聴講希望の方は、事前に電話でお申込ください

担当研究員によるギャラリートーク

●11月3日(月・祝)午後3時45分~ ※記念講演会終了後

女性の場合:

翳(さしば)を持つときには手を隠したまま持つのが万葉風。

身分の高い人は素肌を見せなかったため、長い袖で手を覆い、

翳で顔をやわらかく隠す所作が美しいとされています。