涅槃……ニルヴァーナ……それはお釈迦さまの入滅。

一切の煩悩から解脱した不生不滅の境地!!

ってことで、2月15日はお釈迦さまが亡くなられた日。全国各地で涅槃会(ねはんえ)というものが行われます。

高岡市のお寺さんでは、涅槃会に向けて涅槃団子作りをするのだとか。

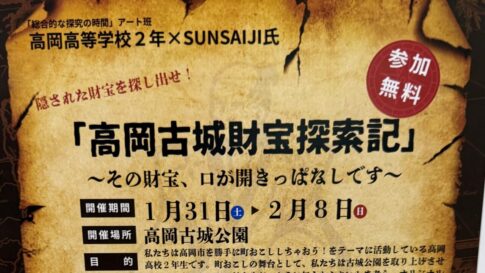

実は昨年7月に地域おこし協力隊として富山県高岡市に移住したわたくし。

太田地区に住んでいる、同じく高岡市地域おこし協力隊の先輩である佐藤順さんから、この涅槃団子作りにお誘いいただいて行ってきました!

今回取材させていただいたのは、高岡市にある臨済宗のお寺「国泰寺」(こくたいじ)さんです。高岡市の太田地区にある臨済宗のお寺で、二上山の静かな山の中にある素敵なところなんです。

個人的に大好きな場所で、貴重な体験ができるチャンスだと喜び勇んで行ってきました!

涅槃団子は北陸特有らしい

涅槃会の法要で参拝者に配られるのがこの「涅槃団子」です。

涅槃や涅槃会という言葉はなんとなーく知っていても、涅槃団子なんて知らんワイ!という方も多いのでは?私は全然知りませんでした。

調べてみると、なんとこれ、富山・石川・福井・長野・新潟の北進地方特有なのだそう。

宗派的には曹洞宗や真言宗のお寺がやっているところが多いそうです。

おじいちゃんおばあちゃん世代の方なんかが小さな頃から、この時期になるとみんなで集まってせっせとお団子作りに励んできたんですと!

涅槃団子の色

さてさて、そんな昔から行われているという涅槃団子の風習ですが、どんなものか知りたいですよね。まずは色。

基本的には仏教の五大色(地水火風空)を表す色で作るらしく、青・黄・赤・白・黒などです。

青や黒などは緑や紫で代用しているところも多いそうで、今回お邪魔した国泰寺さんは緑、黄、赤、白の4色です。

それぞれ色付けの塩梅も人それぞれ。パステル色のお団子も可愛いですね。

いざ!涅槃団子作り!

そんなこんなで、体験レポです。まだ雪が残る2月11日の早朝8時に国泰寺さんの門をくぐると、もう皆さん勢揃いで準備されていました。

各自の分担に分かれているようで、団子の粉にお湯を混ぜて練っていく人、練ったお団子の塊を切り分けていく人、切り分けたお団子を棒状に伸ばす人、伸ばしたお団子を小さく切って、ザルに入れて丸める係に分配していきます。

長年の知恵が詰まった流れ作業!現場が段々と活気付いていきます。

ひたすらお団子を丸めていきます。「あんたもやってみられ」と言われて、撮影しながら私も丸めます。

丸めるのは簡単な作業なのでお子様でもできますね。でも綺麗に丸めるためには一定の強さと一定のスピードで手を回さないといけないんだなあ。

なんて考えながら、たまに全然別のことを考えながら、ただひたすら丸めます。

この日は小さな男の子が元気に働いてくれて、とても賑やかで笑顔溢れる現場でした。

大人も子どももみんなでひたすら手と手を合わせてくるくるくるくる……。

ああ、なんかこの円を描く感じはちょっとした瞑想だなあなんて思いながら、またひたすらくるくるします。

丸めたお団子はすぐに蒸し器へ。

とにかく沢山つくる

もしこの行事に参加しても、「何個くらい作るんですか?」なんて野暮なコト言っちゃいけません。いっぱい作るんです。

今回用意された団子粉の量で言うと、白色は50kg、他の3色はそれぞれ20kgずつでした。

白色を丸め終わるのにかかった時間は確か1時間半くらい。その他はそれぞれ30分〜1時間くらいで終わったような。

しかしこれは粉から練る人が大変……!!こねこね班の男性方は汗だくでずーっと練ってくださって、本当にお疲れ様でした。

並べるお部屋はとても寒いので並べる人たちも大変です。

おわり:涅槃会の準備完了!

途中で休憩も挟みつつ、12時には全てのお団子を並べ終えて終了!

お寺の方がお椀を用意してくださり、美味しい団子汁をいただきました。作業後にはお弁当やお菓子なんかもいただいて、腹ペコだったのでとても有難かったです!

いやあ〜壮観ですね。一体何個あるのやら。

お寺の中でこんな作業を体験するのは初めてだったのですが、みんなでひたすら団子を作り、たまに色々なお話をしたりして、とても楽しかったです。

歴史と文化が根ざしている高岡市に移住して良かったと改めて実感した日でした。

今回は人が多くて早いねえ〜なんて声もあったので、来年もぜひ参加して沢山お団子をくるくるしたいです!

このお団子は2月15日の涅槃会で配られましたので、その模様はまた次回に!