大阪万博も気づけば終わりそうな今日この頃、昭和生まれのみなさまにおかれましてはいかがお過ごしでしょうか。昭和100年(今年)に50歳を迎えますわたくし多神和です。どうもどうも。

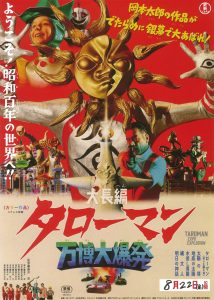

ついに行ってまいりました。タローマンの映画。昭和の香りぷんぷんのあの番組が、富山の映画館にやってきたんです。レイトショーでひとり1,500円、字幕付きの回。場所はファボーレ。20:20スタートの夜の上映に、胸を躍らせて足を運びました。

会場に着いてまず驚いたのは観客層。思った以上に若い女子たちが多く、おしゃれさん率が高い。しかもタローマンTシャツを着ている人、パンフレットを買っている人まで。あれ、これって人気あるんですか……? とひそかにざわつきました。(失礼)

「久しぶり!」昭和の質感がそのままに

スクリーンにタローマンが映った瞬間、「ああ、久しぶり!」と心が叫びました。相変わらずのザラザラした昭和感。妙に大仰で、でもチャチな特撮っぽさ。これだよこれ!って胸の奥が震えるんです。まるで親戚の変なおじさんに数十年ぶりに再会したような、安心と違和感のハーモニー。

「なんだ、これは!」の世界がそのまま大スクリーンに。これだけで、もう観に来てよかったと思えました。

初めてでも楽しめるけど、岡本太郎を知っていると倍増する

内容は、初めての人でも十分楽しめる作りです。でも、岡本太郎を知っているかどうかで深度がまるで違うんです。

彼の作品や言葉に触れてきた人にとっては、でたらめに見える一つひとつのセリフや仕草の裏に「太郎の哲学」が透けて見えてくる。

タローマンはただの怪獣ヒーローじゃなく、「太郎の生き様の化身」なんだと実感できるのです。

哲学的?それとも笑える?わたくし的には哲学寄り

映画を観ながら、わたくしは何度も思いました。「やっぱりこれは哲学だ」と。

もちろん、ぶふっと笑える瞬間は何度もあります。でもその笑いも「気づき」の手前にある。

なかでも胸を打ったのはやっぱりあの言葉、「なんだ、これは!」。

映画の中では奇獣や作品に向けて放たれる言葉ですが、実際の岡本太郎自身も、縄文土器を目にしたときに思わず「なんだ、これは!」と叫んだと伝えられています。

それは単なる拒絶ではなく、未知に直面したときの純粋な感情の爆発。太郎にとって「なんだ、これは!」は創造の出発点であり、芸術を突き抜けるためのスイッチでした。

そしてわたくしは思うんです。あれは作品にだけじゃなく、人生のあらゆる場面で発動できる言葉なんじゃないかと。

仕事の行き詰まりも、人間関係の謎も、冷蔵庫の中のお豆腐も、ぜんぶ「なんだ、これは!」で問い直せば、当たり前の景色がひっくり返る。

世界を悲観的に捉えたり憤る人は「なんだ、これは!」って向き合ってほしい。

これこそタローマンから授かった最大の贈り物でした。

劇場の静けさと、わたくしの肩の震え

印象的だったのは会場の空気。わたくしは最前列から二番目の席に座っていたのですが、場内は思った以上に静かでした。スクリーンに映るでたらめな映像を見ているのに、観客は神妙に受け止めている。

でもね、わたくしはこらえきれずに何度も肩を揺らして笑ってしまったんです。

たぶん後方の人たちはもっと自由に笑っていたのかもしれません。でもあの位置では、自分だけが秘密の爆笑を抱えているようで、それもまたおかしかった。

でたらめかと思いきや、美しいまとまり

映画の前情報で「でたらめ映画」とうたっていたので、もっと支離滅裂かと期待していました

ところがどうでしょう。伏線は回収され、お話としてもきちんと完結。正直、「一級常識人エラン」のような美しいまとまり方だったのです。

もちろん、それはすばらしいこと。けれどわたくしとしては少し残念。

だって、世の中の映画って「ちゃんとつくってます!」と言いながら、むしろでたらめに終わるものも多いじゃないですか。どの作品かだなんて言えませんけど。

タローマンこそ、もっとでたらめでいてほしかったのに……!

わたくしだけじゃなかった

この「意外とまとまっていた」「でたらめなのに哲学的」という感想、実は全国の映画ファンたちの声とも重なっているそうです。

「伏線回収されすぎて普通に成立していた」「訳が分からないのに感動した」「爆笑映画ではなく、静かに受け止めてしまった」……そんな声を知って、ああ、やっぱりわたくしだけじゃなかったんだと妙に安心しました。

混乱しながらも心を動かされた人たちが全国にいる。それこそタローマンが投げかけた「問い」の力だと思うのです。

この映画をすすめたい人と、特典の「でたらめ」

わたくしが心からすすめたいのは、「人生をおとなしく終えようとしている人たち」です。

タローマンを観たら、もう一度「なんだ、これは!」と世界に挑みたくなるはず。

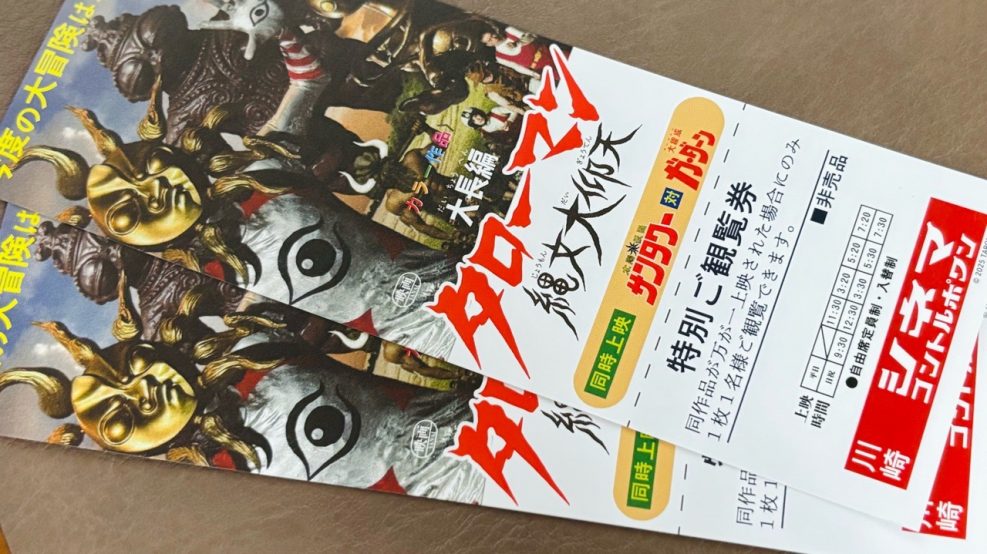

しかも上映特典がまた秀逸でした。9月5日から11日まで配布されている「劇場限定 でたらめ映画チケット」。

本作とはまったく関係のない、意味不明のチケットを観客に配るという暴挙。わたくしももちろん、しっかりいただいてきました。こういう遊び心こそ、タローマンらしさだと思うのです。

まとめ「なんだ、これは!」で生きていこう

タローマン映画は「でたらめ」と「哲学」の間を巧みに歩く一作でした。昭和感に笑いながら、最後は「生きるとは何か」を考えさせられる。

きっと誰の人生も、タローマン的に問い直すことができるはずです。

だからあなたも、日常のど真ん中で叫んでみませんか?

「なんだ、これは!」