「文化財レスキュー」を知っているだろうか。地震や洪水といった災害のあと、被災地から文化財を救い出して、修復・保護する活動のことだ。

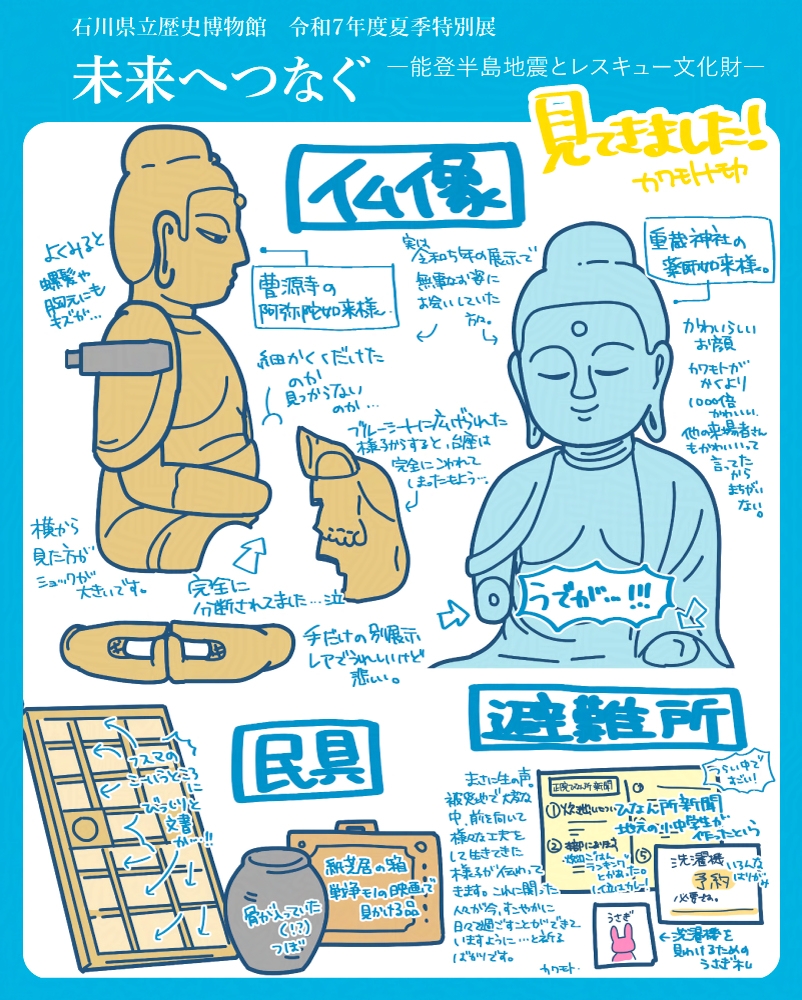

令和6年の元日、能登半島地震が発生し大きな被害が出たことは記憶に新しい。あのときの被災文化財が、今、石川県立歴史博物館で展示されている。展示タイトルは『未来へつなぐ―能登半島地震とレスキュー文化財―』。会期は2025年8月末まで。

展示は民具からスタートして、仏像、避難所の資料まで幅広く並んでる。救出の経過を追うような流れで、学芸員さんや現場の人たちのコメントや現地の写真もあり、見応えのある展示だった。

令和7年度夏季特別展『未来へつなぐ―能登半島地震とレスキュー文化財―』

被災した仏像たち

カワモトが見たかった展示の1つ目は、珠洲市・曹源寺の阿弥陀如来坐像さまだ。救出中の写真がSNSに投稿されていたのを覚えていて、「修復されたのだろうか」と期待していた。だが現実はそう簡単ではなく、仏像はまだ痛々しい姿のままだった。

それでも、当時の写真では安否が分からなかった下半身が無事に救出されていたのは朗報だった。阿弥陀定印をしっかりと結んだ手も、身体から離れた状態で展示されていた。

次は輪島市・重蔵神社の薬師如来坐像さま。とてもかわいらしいお顔の薬師さまで、2年前に同じ博物館で開催された「いしかわの霊場―中世の祈りとみほとけ―」展でお会いしたことがある。その時にはあったはずの腕がなくなっていた。被災前の姿を知っているだけに、ショックが大きかった。

地元でもきっと愛されてきた仏さまだろう、助け出されただけでも本当に良かったと思う。

(後になって気づいたのだが、前述の阿弥陀如来さまも同じ展示で拝見していた。変わり果てた姿にばかり目を奪われ、思い出せなかったことを反省している)

印象的だったのが、珠洲市・高照寺の薬師如来坐像さま。数十年行方不明だったものが、救出作業中に破片として発見されたという。威厳ある落ち着いたお顔で、院派仏師の作とされる。まさかこんな形で再び世に現れるとは、本仏も想像していなかっただろう。

仏像のそばには、救出当時の写真も展示されていた。屋根が落ちた本堂、境内のブルーシートの上に並べられた破片の数々……見ていて胸が痛む。展示されているのはほんの一部で、実際の被害はその何倍にも及んだと知ることができた。

民具と避難所資料に宿る記憶

仏像以外にも見応えのある展示が多い。農具や古い雛人形、襖の下張りから見つかった文書、漆職人の道具、写真家・坂健生さんによる被災地の記録写真……。ここではとても書ききれない。

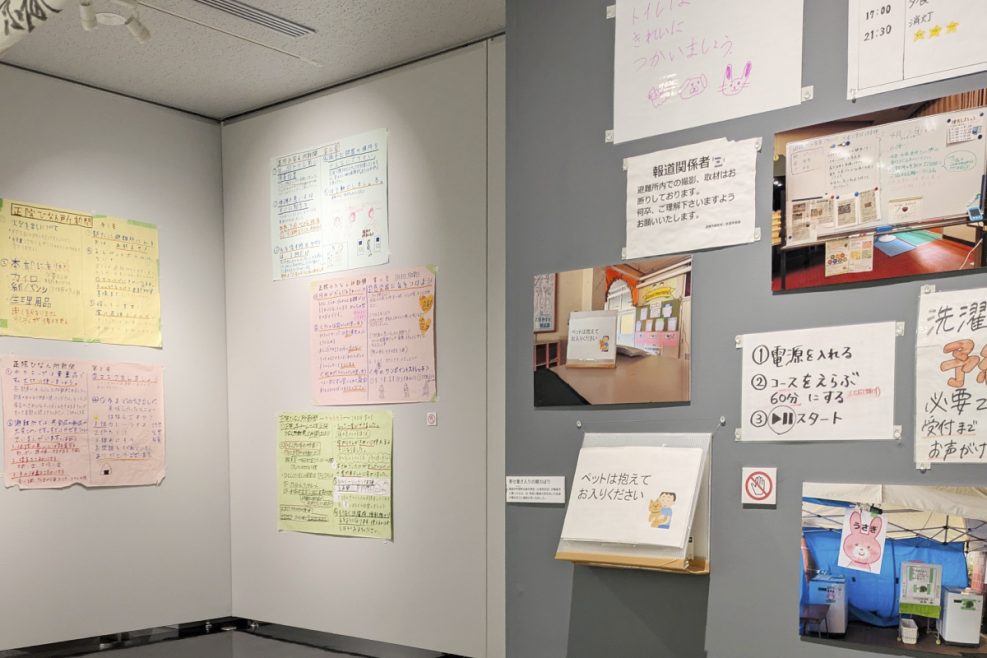

ラストにあった避難所の資料はかなり印象的だった。小中学生が作った「ひなん所新聞」には前を向こうとする力強さがあったし、実際に使われた掲示物からは、多くの人が限られた空間で生活するための工夫や思いやりが伝わってくる。

災害はなくならない。だからこそ、こうした記録と想いを無駄にせず、未来をよりよくする方向に生かしてほしい。資料に関わった人々が、今、心穏やかに過ごせていることを祈る。

おわりに

この展示は、文化財の価値や修復の大変さはもちろん、「人が文化を守る」ということの重みを感じられる内容だった。文化財に興味がある人も、そうでない人も、一度見に行く価値ありだと思う。