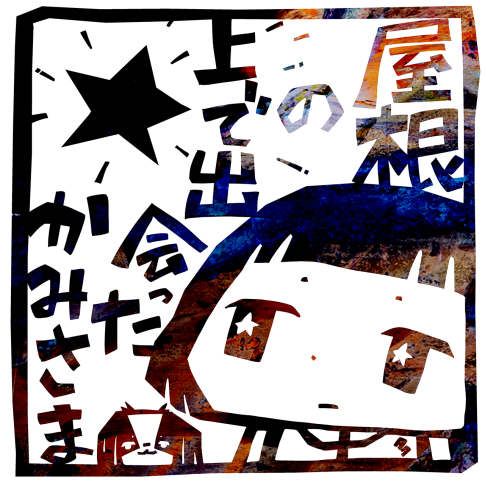

——かみさまが、右上から消えた日々

憧れていたのは「大学生活」

大学に入ったら、フォルクローレとか登山系っぽいハイカラな名前のサークル(名前忘れた)とかに入って、週末はみんなで合宿して、おそろいのパーカー着て、恋とかしてるんだと思っていた。

そういうのが、「大学生活」ってもんだと勝手に思っていたし、わたくしには絶対にないものだったからこそ、ちょっとだけ憧れていたの。

でも、入学してみたら、どう考えてもそっち側には行けなかった。

わたくしは陽キャではなかったし、今も陽キャではない。あの輪の中には、どうがんばっても入れなかったんです。

そんなわたくしが、唯一心からわくわくしたのが、麻雀でした。

小学生の頃からずっと、PCの麻雀ゲームをひとりで打っていたけれど、実際に人と卓を囲むなんてことは、一度もなかった。あ、いや、正確には高校時代に少しだけあったけれど、あれはカウントしないでおく。

だから、「麻雀」の文字をホワイトボードに見つけたとき、全身が「これだ!!」ってなったの。

あと、こっそり気になったのがそこの近くに描かれていたソーセージの絵と燻製部の文字。「燻そうぜ!」みたいなことも書かれていたような気もするけど、ちょっとあまりに訳がわからなすぎてそっとしておいたんですよ。

そんなわけでわたくしが入ったのは、どう考えても「憧れの大学生活」とはほど遠い麻雀サークルでした。でもずっと人と打ちたかったし、これが自分なんだからしゃーない。

ジャンマットとメスティンとけーた

初めて行った麻雀サークルの部屋でわたくしが見たのは、おそらく垂木とベニヤで組まれたであろう、お手製の台の上にジャンマットが置かれている光景。

そこではもさっとした男たちが卓を囲みジャラジャラしていた。もちろん麻雀牌を。

なんというか、ちゃんとしてないのが最高だった。もさっとした男たちに即入部(入サークル?)の意思を表明し、あっという間にメンバーになったのでした。

ちゃんと受け止めてくれたのはもさっとした中でも、いや、中にいたからイケメン枠に見えたのか、ロン毛のさわやか風モサメン。

そして気づけば毎日通うようになったある日。

卓の上にキャンプ用のガスバーナーを置き、アルミのメスティンでお湯を沸かしている男がいたんです。

それがけーたでした。

きゅん。

今思えば「なんでそこできゅんってするの」って自分にツッコミたいけれど、でもあの瞬間、ジャンマットとメスティンとけーたは、ひとつの芸術だったの。

しかもけーたはそこで沸いたお湯と、フィルムケースに入れたインスタントコーヒーをカップに入れて、優雅にコーヒーを味わい始めちゃったりして。

そんな恋の始まり……にも気づいてなかったくらいの頃。

わたくしが呼吸できた輪

麻雀サークルのメンバーは、ダンナ、中(あたる……この人がイケメン風モサメン)、成田(メガネ)、鈴木(これまたメガネ)、そしてけーた(これまたまたメガネ)。

この「メガネの輪」の中で、わたくしはようやく呼吸ができるような気がしてたの。えぇ、もちろんわたくしもメガネ。

みんなで卓を囲んでいたある日、誰からか燻製の話が出まして。

そこでわかったこと。あのホワイトボードに描かれていた燻製部のソーセージの絵――じつはけーたが描いたものだったんです。

「あの絵描いたのけーただったんだ……」

わたくしはなんだか運命めいたものを感じながら、ゆるやかに、でも確かにけーたに惹かれていったのでした。

嘘をつけない恋の終わり

大学に入ったばかりの頃、わたくしにはイーノという恋人がいた。中学時代の同級生。

高校では離れ離れになったけれど、まだその頃は付き合ってるってわけでもなくて。だけど週に一度は電話をくれていて、そのうち毎週の電話が楽しみになって。大学で東京に出てきたとき、ようやく恋人同士になった人。

でも、本格的に大学生活が始まってから、会う時間はどんどん減っていった。そしてある日、イーノはわたくしに言ったのです。

「麻雀と俺、どっち取るの?」

わたくしは、答えられませんでした。というか、答える必要があるとも思わなかったの。だから正直に言った。

「そんなのわかんない」

イーノは言った。

「なんで嘘でも俺って言えないんだよ」

わたくしの好かれるようで嫌われるところでもある正直さ。いえ、ばか正直。

「だって嘘つきたくないんだもん」

それから、イーノとの関係はふわりと終わったのでした。

泣くこともなかったけれど、確かに一枚、皮がはがれたような感じがあった大学1年生の夏の前。

写真と手と洗濯機と、結婚

あれよあれよと仲良くなったけーたとわたくしは、いつの間にか同棲するようになっていた。家に洗濯機がなくて、ふたりでコインランドリーに通っておりました。

「結婚したら、お祝いに洗濯機もらえるらしいよ」

それが結婚のきっかけ。今でも信じられない話だけど、本当にそうだった。

けーたは料理が上手かったし、写真もすごくよかったの。

高校時代、写真部の部長だったわたくしは「この大学には日本一大きい暗室がある」と聞いてこの学校を選んだのでした。確かに大きい暗室ではあったけれど、日本一は本当だったのか……。

けーたはそこで現像をしていた。わたくしは暗室で現像する楽しみを高校で知って、大学でさらに楽しくなるかと思っていたらそうでもなかった。

でも撮る楽しみは変わってなかったし、むしろ増した。大好きな人を写真に収めたいという気持ちがむくむくしてたから。

だけど、けーたは自分の“顔”を撮られるのがとても苦手だったの。

だから、許されたのは“手”だけ。

おかげでわたくしは、けーたの手ばかりをモノクロで撮る日々。いい手がたくさん撮れました。

かみさまは、右上から消えていた

その頃のわたくしには、「かみさま」はおりませんでした。

子どものころ、ずっと右上にいたかみさまは、けーたといるあいだ、たぶん完全に姿を消しておりました。

いなかった、というより、わたくしが、見なくなっていた。

かみさまはずっといたんです。

でもわたくしの視界から、完全に外れていた。

何度か声をかけようとしたのかもしれないけれど、もうそのときのわたくしには、右上を見る余裕がなかったの。