万葉集に登場する草花を撮りはじめてから、少しずつ和歌の世界に惹かれるようになりました。

とはいえ、まだまだ勉強中の身。

そんなとき、「気多大社で万葉朗読公演がある」というチラシを目にして、雨の羽咋へと足を運びました。

拝殿にキャンドルが灯り、雨音がやさしく混じり合う中で言葉が立ち上がっていく――

静かな雨と灯りの中で、1300年前の言葉が響く夜でした。

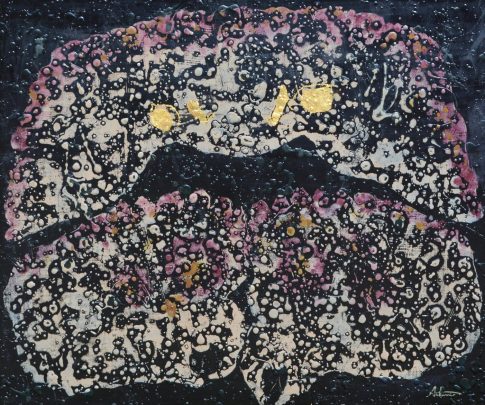

天平衣装が映す、古代の色とかたち

出演者の方々は、奈良時代の模様を実際に再現した「天平衣装」を身にまとって登場。見た目は重厚なのに、意外と動きやすいのだとか。

金沢ではなかなか目にすることのない貴重な衣装姿に、思わず見入ってしまいました。まるで1300年前の情景が、いま拝殿に甦ったかのよう。

戸丸彰子さんによる折口信夫『死者の書』朗読

朗読を務めたのは、朗読家の戸丸彰子さん(テレビ金沢の元アナウンサー)。「朗読ユニット音がたり(おんがたり)」を拠点に、音楽・映像・舞台演出を交えた朗読ライブを企画・出演しているそう。

折口信夫『死者の書』を、笛や胡弓の音とともに静かに読み上げます。雨音と声が重なって、まるで祈りのような響き。

折口信夫(おりぐち しのぶ/1887–1953)は、大阪出身の国文学者・民俗学者・歌人です。歌人としては「釈迢空(しゃくちょうくう)」の名でも知られ、古代の神話や民俗を通して“人が生きる根源の物語”を探り続けました。

代表作『死者の書』は、死者の魂と生者の心の交わりを描いた幻想的な小説で、

夜の気多大社という舞台と、どこか深いところで呼応しているように感じました。

この夜ばかりは、雨も闇も舞台の一部になっていました。朗読好きの私としては、あっという間の30分。

折口信夫の作品を、ちゃんと読んでみたくなりました。

越中国司・大伴家持、能登をゆく

後半では、万葉歌人・大伴家持が能登を旅した際に詠んだ歌が紹介されました。

家持は奈良時代、越中国(現在の富山県高岡市)に国司として赴任し、天平20年(748年)の春、国司としての務めである「出挙(すいこ)」──春に種もみを貸し付け、秋の収穫時に利息とともに回収する制度──のために、当時越中国に属していた能登国を巡行しました。

その旅の途中、志乎路(しおじ)と呼ばれる峠道を越えて羽咋の地に入り、

気多大社を参拝した際に詠んだのが次の一首です。

「之乎路から 直越え来れば 羽咋の海 朝凪したり 船梶もがも」

(志乎路の山道を越えてくると、羽咋の海は朝なぎをしている。舟と櫂があればよいのに)

羽咋の海に残る、家持のまなざし

この「羽咋の海」は、今の千里浜あたりとされています。

静かな海を前に、国府から遠く離れた地に立つ家持の胸には、旅の穏やかさとともに、都や妻への思いも重なっていたのでしょう。

大伴家持の歌碑は昭和37年、羽咋市郷土研究会によって千里浜海岸の砂丘上に建立されました。その形は、歌に詠まれた「船梶(ふねかじ)」を模したもの。いまも気多大社の方角を向き、波の音を聞きながら立っています。

1300年前、国司として能登をめぐった家持が見た海と、

朗読で響いたその言葉が、雨の夜に重なって聞こえた気がしました。

雨がつなぐ、光と声

キャンドルの灯りと、笛や胡弓の音、そして戸丸さんの声。それぞれが雨の夜に溶け合い、時を超えて響き合っていました。

古代の詩人たちの心に少しだけ触れたような、不思議で温かい夜。万葉の世界をもう少し近くに感じたくなる、そんな時間でした。

※本映像は主催者の許可を得て撮影・公開しています。

※文化紹介・記録を目的とした非営利利用です。

※朗読・音源等の著作権は各権利者に帰属します。