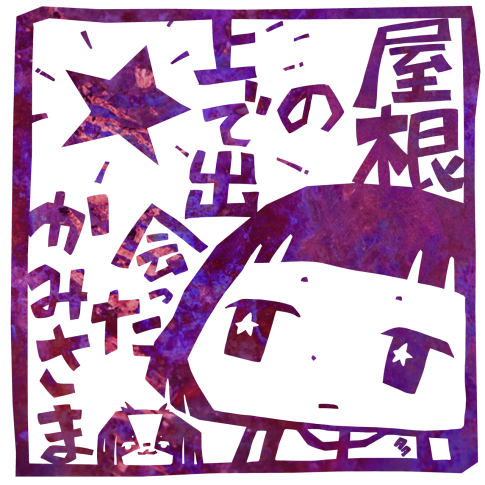

型に紙をはる…丁寧にはりましょう

今日は招き猫の型に張子紙をはっていきたいと思います。ザ・張子!な工程です。この瞬間が楽しくて張子をやり始めたといっても過言ではないです。瞑想効果もあります。

今日のざっくりとした流れはこんな感じ。

- 用意するもの

- 張子紙について(新聞紙と半紙についても)

- 下準備

- はっていこう!

ではいきましょう。

用意するもの

- 型(ラップで巻いてテープで止める)

- 張子紙(新聞紙でも半紙でもOK)

- 半紙

- のり

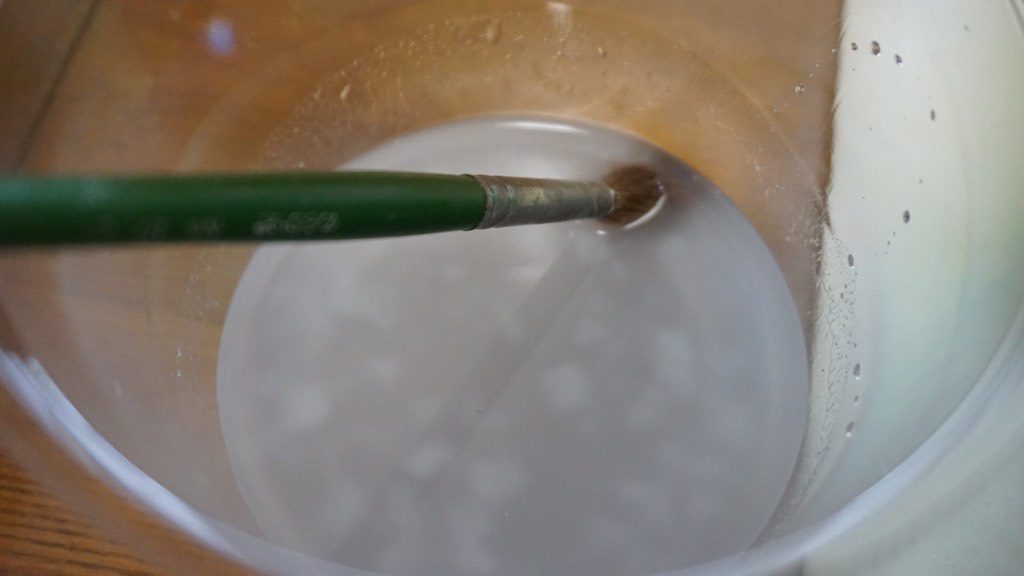

- 筆(ダメな筆でいいです)

- 入れ物と少しの水

張子紙について

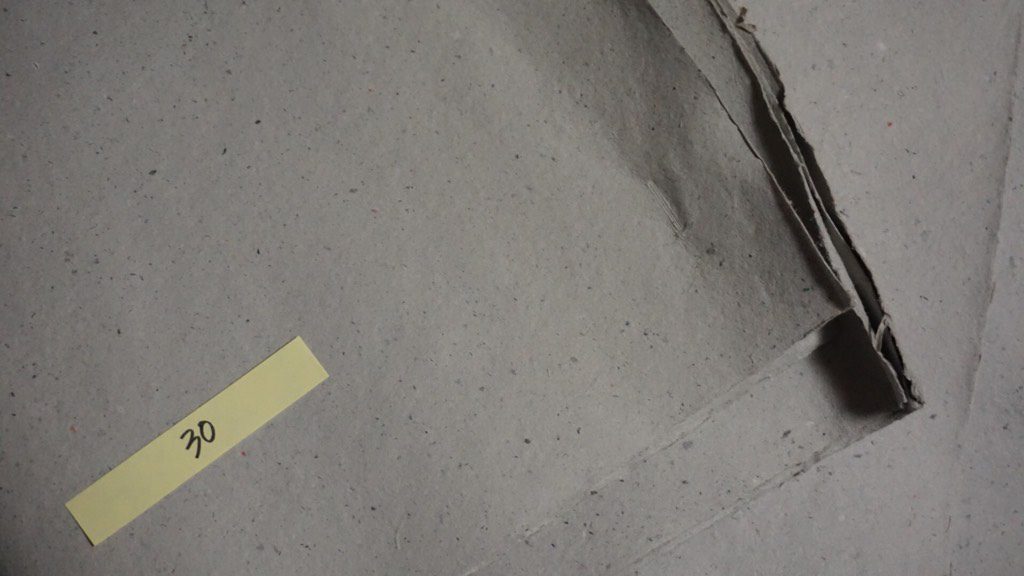

今回使用するのは山梨県南巨摩郡身延町にある「なかとみ和紙の里」で購入した張子紙30gです。

張子紙を30g使うわけではなく、一枚が30gの厚さの紙を使いますよということです。

張子紙にきちんと向き合ったのはなかとみ和紙の里が初めてでしたので、他のところの張子紙がどういう扱いをされているのかわからないのでなんとも言えませんが、まあとにかく30gの紙を使います。ここで取り扱ってるものでは一番薄い紙になります。

うちにある張子紙は30~70gまであるのですが、70gを使用したことはいまだにないです。これはなかなか分厚いので、大きいもの向きかと思います。

型にはっていって、紙同士を重ねたときに分厚い紙だと段差が大きくなってしまうので、出来るだけ薄いものがいいかと思います。

とはいえ、薄すぎると強度的に問題があるのでそこの匙加減が何気に大切。

張子紙の生産量が全国的にすごく減ってしまったらしいので、入手が地味に困難かもしれません。でも、なかとみ和紙の里に電話すれば送ってもらえたりしないのかしら。

他、どこか近所の紙すき屋さんに連絡してみるとあるかもしれません。

いつだか読んだ本では今は埼玉県だけ…みたいなことが書かれていたのですが、山梨もここ5~6年で作り始めたようなお話だったので、他県でもそういうところがあるかもしれません。また気が向いたらそのあたりも調べます。(気が向いたら)

……と思ったらありました!便利な時代になりましたね。

新聞紙や和紙でも代用可能だけど

張子紙を頑張って入手するほどの気力もないけど、張子やってみたい…という方もいらっしゃるかと思います。わたくしがそうでした。最初の頃は新聞だったり和紙だったりやってました。

出来るかできないかでいえば、新聞紙でも半紙でもできます。紙を細かく切ってはる方式でやればできます。細かくしたらその分綺麗な形に仕上がるのですが、紙が細かい分バラバラと取れやすいので丁寧な糊付けが必要です。

この新聞紙や半紙での張子は型を風船でやるときには問題なくできるのですが、粘土や木型の場合ですとはった紙を切って型を抜くので、紙が細かく重なっている分、切りにくかったり、貼っていた紙が剥がれたりして、うぇえええ!ってなります。わたくしがなりました。

そういうわけで、型から出すときの不便さに張子紙が欲しくなります。

代用品でも大丈夫だけど、それ専用のものが使いやすいのはなんでも同じですね。

下準備

下準備は大きく分けて3つです。

- 張子紙をふやかす

- 糊を作る

- 半紙を切っておく

張子紙はなんとなく必要そうなサイズよりちょっと大きめをバット的な容器に水を入れて浸しておきましょう。紙の厚さによるかもしれませんが浸しておく時間は15分くらいがちょうどいいかも。少ないとはりづらく、多いと紙がダメになっていく気がします。ダメになるほど浸けたことないからわかりませんが。

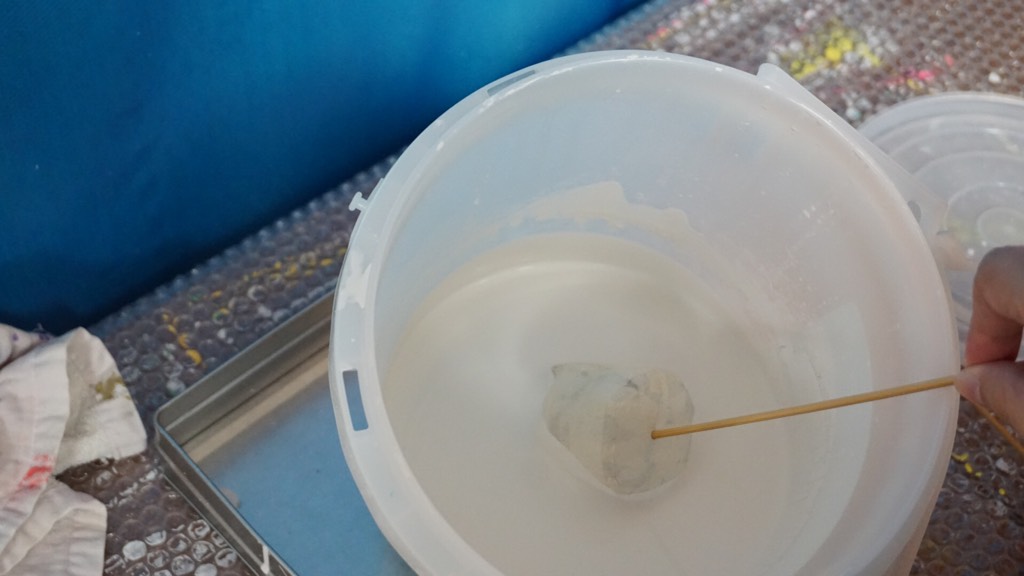

そして張子紙を浸している間に、何か容器に糊をいれておきましょう。でんぷんのりがオススメ。チューブのほうがつかいやすいですが、なんでもいいです。

そして張子紙を浸している間に、何か容器に糊をいれておきましょう。でんぷんのりがオススメ。チューブのほうがつかいやすいですが、なんでもいいです。

適当に糊を入れて、水を入れて混ぜます。糊付けに筆を使うので、筆で混ぜちゃっていいです。そして糊用なので、学生時代に使ったような、100均にあるような筆で大丈夫です。

つぶしながらまぜまぜしていくとさらさらの糊ができあがります。時間を置くともっと滑らかになるのですが、これくらいでも問題ありません。

この半紙に関しては順番はいつでもいいのですが、半紙を1~2センチ幅に手で裂いておいてください。裂かないでも大丈夫ですが、裂いておくと便利ですよ。というレベルです。

はっていこう!

ここでのはり方は張子紙ではる場合の説明になります。新聞紙や半紙はこれまた全然違うので、別の機会に。(覚えていたらですけど)

張子紙がどれくらい必要か…の説明が適当でしたが、ぐるっと包んでみればなんとなくわかりますよね。それよりちょっと大きめにしておけば大丈夫です。

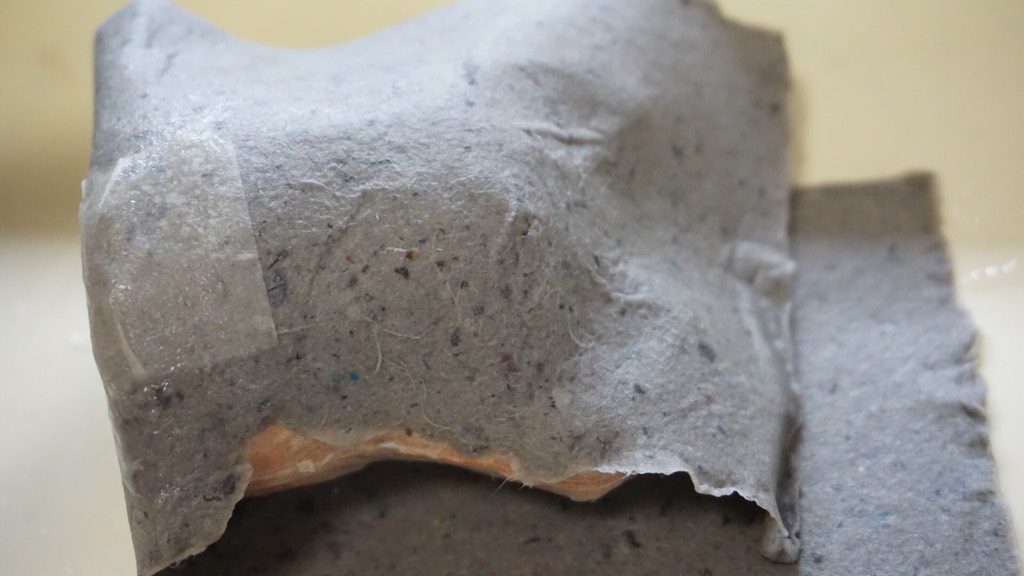

というわけで、招き猫さんに使う張子紙はこれくらい。

くるりっと大雑把に包みます。包むというかおふとんかけるくらいの気持ちで。で、その状態でそっとかたちに沿って張子紙をおさえていきます。

そうすると、紙がぺこっとなる場所があるんです。形に沿えず、はみ出ちゃうところ。このお写真でいうと左側のところ。

そこをびりっと手でちぎります。

ちぎったら、形に沿わせてぺたり!

この時、上下を考えてぺたりしていくと仕上がりが美しくなるのですが、それはまたあらためて。

もう一方もぺたり!

はい!きれいに包まれました。これらのぺたり!の時には糊はまだ使いません。使ってもいいけど使わなくて大丈夫です。

糊はこの後!

ここに糊ちょんちょんして…

半紙を小さくちぎってぺたり!これでぺたり!が剥がれにくくなりました。

…というのをそれぞれ紙がぺこっとなっているところでやっていきます。

びりっとして…

ぺたり!

さらにぺたり!あぁ、きれいに形に沿ってますね…。(恍惚)

これをぐるり一周やっていきます。

大き目のサイズでやっていくので当然あまりが出てきます。遠慮なくびりっといっちゃってください。そしてこの破片、あとから使いますので捨てないように。

こんな風に最後ちょっと足りなーい!ぐぬぬ…っていうときに、さっきの破片が役に立ちます。ここにぺたり!して、さらに上に糊を付けて半紙をぺたり!

一通り張子紙に包まれたのがこちら。ぬるっとしたかたちは型のときからです。

最後の仕上げ

そのまま糊を全体につけて乾かして…でもいいのですが、半紙をはっておいたほうが安心です。

全体に糊をつけて半紙をはっていけば終了です!

いやぁ、長かったですね。続きはまた次回。

みなさまの張子ライフが楽しいものになりますように。

より詳しい作り方はこちらから

◉初心者でもできる!やさしい張子の作り方(0) 型作りから完成までのおおまかな流れ

※(5)の着色に関しては特に書いていません。