らくらく胡粉がけ

さて。今回は胡粉がけ。「胡粉がけ」というとなんだか職人っぽくてかっこいいですが、実際のところ、胡粉ジェッソにぼちゃん!とするだけの工程です。

とはいえ、いろんな工程にわけるとこんな感じ。

- 穴をあけて竹串を通す

- 胡粉がけ

- 乾燥

- やすりがけ

- 2~4を繰り返す

ではいきましょう~。

1.穴をあけて竹串を通す

我が家にはなぜかルーターがあるので、ルーターで底面に穴をあけます。

乾燥してある程度硬くなってるとはいえ、千枚通しみたいなもので開けようとすると張子が壊れちゃうかと思います。キリは力を入れすぎなければ大丈夫かと思います。

コードレスなんかもあるんですね。これはこれで便利そう。

こちらもある意味コードレス。

そして竹串を通します。このとき、竹串は奥までずいっと突っ込んでおいてください。招き猫みたいに竹串の先が引っ掛かりそうなかたちの場合は引っ掛かるように入れるのがオススメです。今回であれば招いている手側の耳に突っ込んでます。

【Amazon.co.jp 限定】 キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) バーベキュー用 串 竹製 平型 30cm 【40本入り】…

竹串はこの後の工程的に長いほうが便利です。100均にもあります。

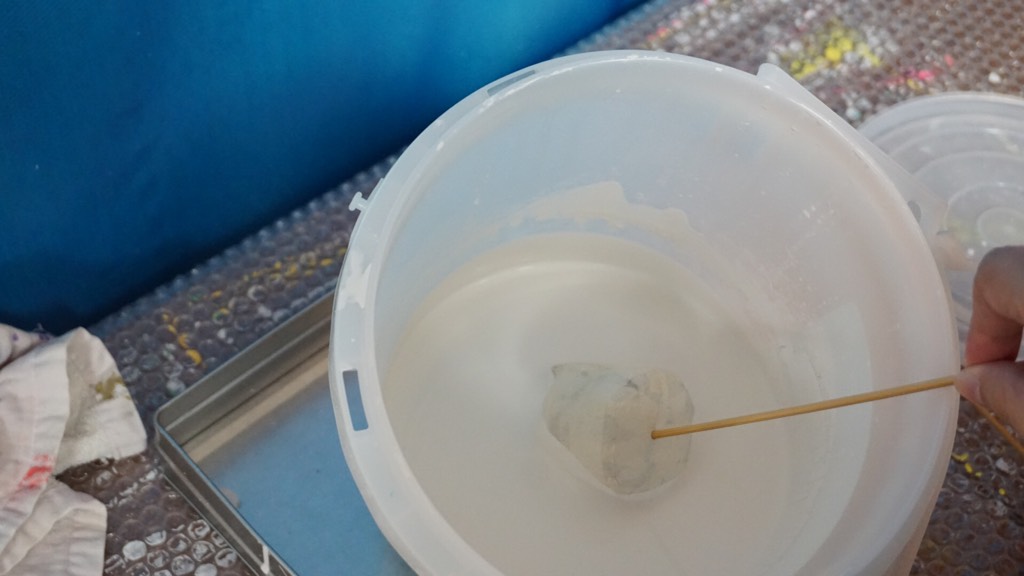

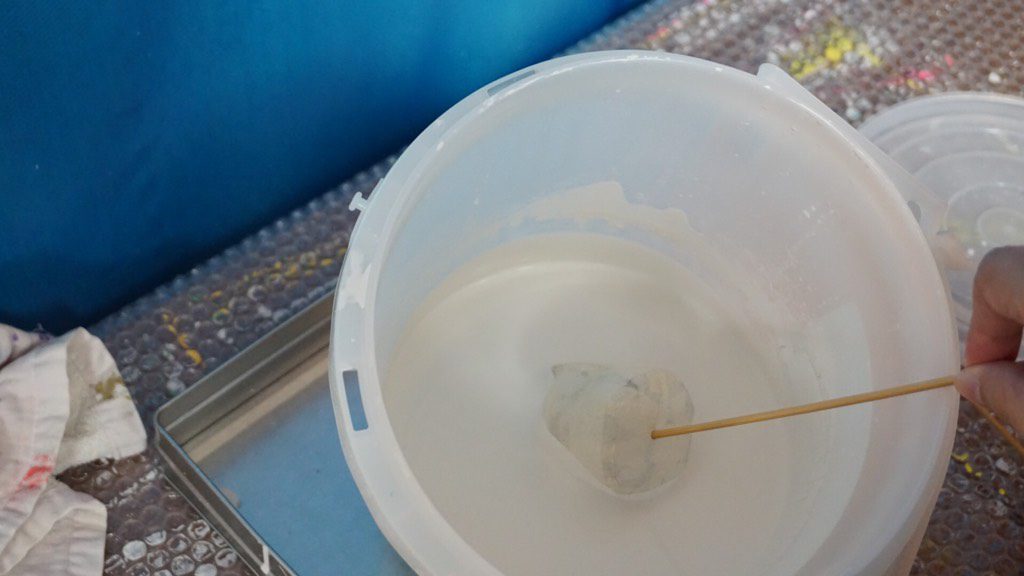

2.胡粉がけ

ちょっと張子やってみたい…という方にはあまりオススメできませんが、蓋のできるバケツ的なものに胡粉ジェッソをだばばばと入れて、そこにぼちゃん!します。

さすがにこれは…という場合は、胡粉ジェッソを刷毛などで塗っていく方法もありかと思います。

ただ、塗っていくのとぼちゃん!とでは、一回分の厚みが全然違います。らくらくなのはぼちゃん!です。

いつもこの詰め替えパックを全投入してさらに継ぎ足しながらやっています。

こういうのがあると蓋をしておけるので便利です。

ちなみに、通常の胡粉がけは、温度管理をしながら胡粉とにかわを練って塗るという職人ならではの工程です。さらっと書きましたがかなり大変な内容です。

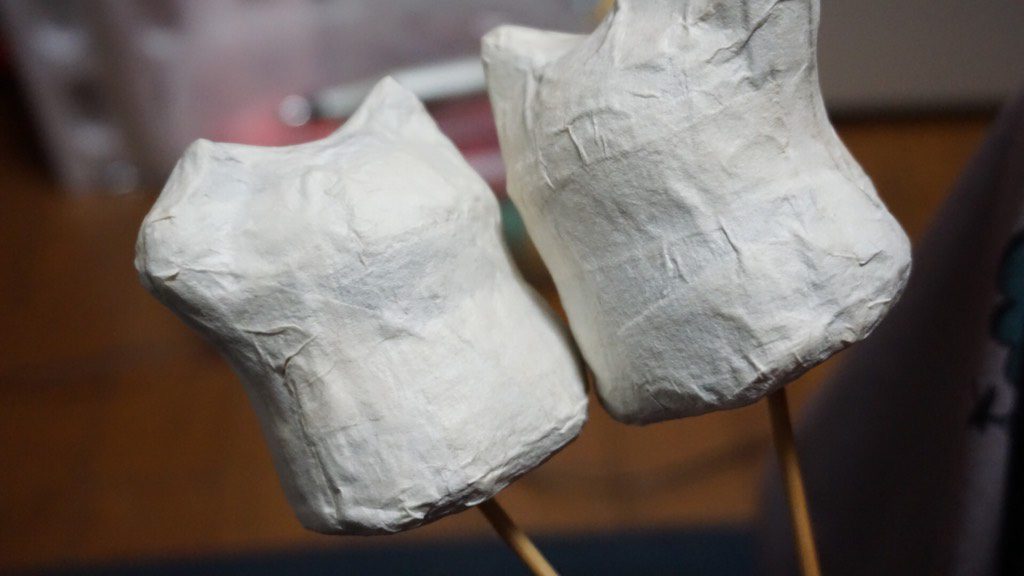

3.乾燥

胡粉がけが終わったら、乾燥させます。このときに便利なのが油粘土。適当な容器に油粘土を入れてそこに竹串をさして乾燥させます。

大量生産しているときはぐるり竹串がささります。

粘土はこんな感じです。発泡スチロールでも代用できますが、何度も刺していると使えなくなってしまうのですが、油粘土は練り直せば何回でも使えます。

で、この方式でやると、胡粉ジェッソがだらだらと垂れていくので、下にはパネルを置いて、そこに垂れ流しています。

普通のご家庭では新聞を大き目に敷いておけば大丈夫かと思います。垂れ流れる量にもよりますが…。ビニールを敷いておくとより安心ですね。

これでしっかりと乾燥させます。

乾燥時は室温というか乾燥中の温度管理が重要だったりします。

あたたかいお部屋で胡粉がけして、乾燥は外で~なんてやっちゃうと、温度差で張子がへこんだりすることがあります。

わたくし、冬の夜に胡粉がけして、そのまま乾燥させているうちに室内の温度が下がり、起きて見に来たら張子がへこんでた…なんていうことがありました。

あとは早く乾燥させたいから、ドライヤー使っちゃおう!なんていうのもアウトです。

胡粉がけすると、張子の紙が水分吸っちゃってやわらかくなっているのと、竹串と胡粉ジェッソで蓋されちゃって中は空気の出入りが困難な状態になるので、温度管理には気を付けましょう。

乾燥はたっぷり胡粉がけしても1~2日経てば大丈夫です。季節や湿度によりますが。

4.やすりがけ

乾燥したら、やすりをかけていきます。

このやすりがけ、紙から電動まで試しましたが、一番良かったのはこのタイプ。

細目でもそれなりにやすれます。いや、かなりオススメ。

紙やすりは気が遠くなるし、電動は粉の飛散がとんでもないので、それ用に箱を用意したり、マスクもしましたが、手間の割には仕上がりそんなに…でした。

あ、そうそう。でもマスクはあるほうがいいかもしれません。なんだかんだで吸い込むので。

こういうやつ。

あとは、やすった粉を払うのに刷毛が便利です。粉払うだけなので100均のもので大丈夫です。

5.2~4を繰り返す

これ、わかりづらいけど招き猫の後ろ姿です。背中の部分の凸凹や右下にしたたりでできたぴょんとした部分があります。

こちらやすりがけ後。全体的に凸凹が減っているのがおわかりいただけるかと思います。

形にあわせてこういうのもあると便利です。今回だと首まわりのくびれとか。

こんな感じでやすっては胡粉がけして乾燥させ、やすっては胡粉がけして乾燥させ…を繰り返していきます。

回数は気まぐれです。回数が多いと滑らかにはなりますが、もったりとした形になってしまいます。少ないと凸凹が多く、薄いので壊れやすいです。

で、乾燥して、もう大丈夫かなと思ったら串をはずして完成です!

乾燥させても胡粉ジェッソが柔らかいうちは、竹串をひねれば外れますが、切り口が傷む場合があるので、丁寧に切るのがオススメです。

じゃーーーーん!完成です!!!

残すは着色のみですね、がんばりました~!

より詳しい作り方はこちらから

◉初心者でもできる!やさしい張子の作り方(0) 型作りから完成までのおおまかな流れ

※(5)の着色に関しては特に書いていません。