毎年8月のコラムって何書いてたっけー。と暑い中過去記事読み返してました。

2年前は岡村靖幸かー。昨年はサイモンガー・モバイルかー、

夏はファンクネタだなぁ。うん。そーかー。ボーーーーーーっ。

暑い……。

暑い中、頭働かずでしたが、あっ!と気づいたのです。

そういえば9月19日(祝/月曜)神田イゾルデで

Disco&Funkナイトじゃないか!笑

というわけで、ガチで書きました。Disco&funk!そしてダンス!

そもそもDisco って何よ。

Discoと聞いて、想像するのはなんでしょうか?

音楽的な詳細はよくわかんないけど、アフロにミラーボールでしょ?という方も多いかと。

そもそも「ディスコ」は「ディスコティーク」から来た言葉で、フランス語です。というか今わかりました(爆笑)

フランス語から (disc(o)‐ 「レコードの」 +bibliothèque 「図書館」)

レコード図書館!固い!踊れないよね!

DISCO と言えば……超有名な映画がありまして……

1978年7月22日に日本上映された、映画「サタディナイトフィーバー」です!

ジョン・トラボルタがとにかく若い!

なんと42年前!この頃20歳の人は62歳。アラカンな方々にはブッ刺さる映画ですね。

社会現象にもなり、ディスコという言葉が「あぁ、あの映画の」というように誰でも知ってる音楽ジャンルに。

残念ながらリアルタイムではないので完全後追いで、そっかーそういう時代だったんだ、土曜日の夜にディスコで踊る時代だね。

と、どちらかと言えば大河ドラマ見るような感じで、歴史の教材的な存在です。僕にはね。「ディスコと言えばこれでしょ!」Bee GeesのStayin’ Aliveから映画は始まります。

で、映画内のジョン・トラボルタのダンスを伝えるのが、意外にも80年90年のマイケル・ジャクソンだったりします。

あの見慣れたポーズや決めの振りはここからかー!って思ってもらえますよね?(世代的に知ってる人は知ってると思いますけど)

1994年には、映画のステージで再び踊らせたのが、映画「パルプ・フィクション」。

ユマ・サーマンとのダンスシーンでは派手な踊りではなく、あえての艶っぽいツイストを踊らせるクエンティン・タランティーノはセンスあるよなぁ。

日本。テレビで言えば?

SOUL TRAINというソウルミュージック好きなら絶対観なきゃいけないテレビ番組が海外で大人気になったんですが、

Soul Classic by MFSB TSOP, Mother Father Sister Brother The Sound Of Philly.

日本では、1991年。とんねるずのみなさんのおかげですのコーナーでパロディにしてはガチで作っているコーナーでSOUL TUNNELSというのがありました。

とんねるずのお二人は当時30歳前後。91年は日本もまだバブル経済真っ最中。30歳以上のディスコバリバリな男女が踊るコンテストコーナー。

当時大学生だった僕はVHSテープに録画してなんども観てました。インターネットもスマートフォンもない頃です。情報を入手するにはレコ屋、このコラムによく出る六本木WAVEや 渋谷CISCO、渋谷のハンズ前にあったころのタワーレコードに行くしかないんですけど、お店の反応は「無いこともないけど、今?マジ?いいよ必聴盤教えるね」的な反応でした。ありがたいありがたい。

ソウルとんねるず◆第1回グランドチャンピオン大会◆前半

で、 Funkって何よ

こちらは先ずは James Brown とSly and The family stone、P-Funk(Parliament

/Funkadelic)からのPrinceを聴いてください。

James Brown 映画『ミスター・ダイナマイト ファンクの帝王ジェームス・ブラウン』予告編だけでもこんなダイナマイト!

Sly and The family stone Everday People

Funkadelic Cosmic slop 1973年 ものすごいFunk臭。

Funkって結局なに?というのはコラム書くたびに悩みますが、ディスコの華やかな感じともまたちょっと違いますね。

またモータウンに代表されるようなソウルミュージックの甘いメロディと口説き文句をそのまま歌詞にしたんじゃないかという感じではなく、

もっとこう Funkは肉感的というか、匂い立つというか。

総じてサックスとベースの音が割と重要だったりするんじゃ無いかと思うんですよね。

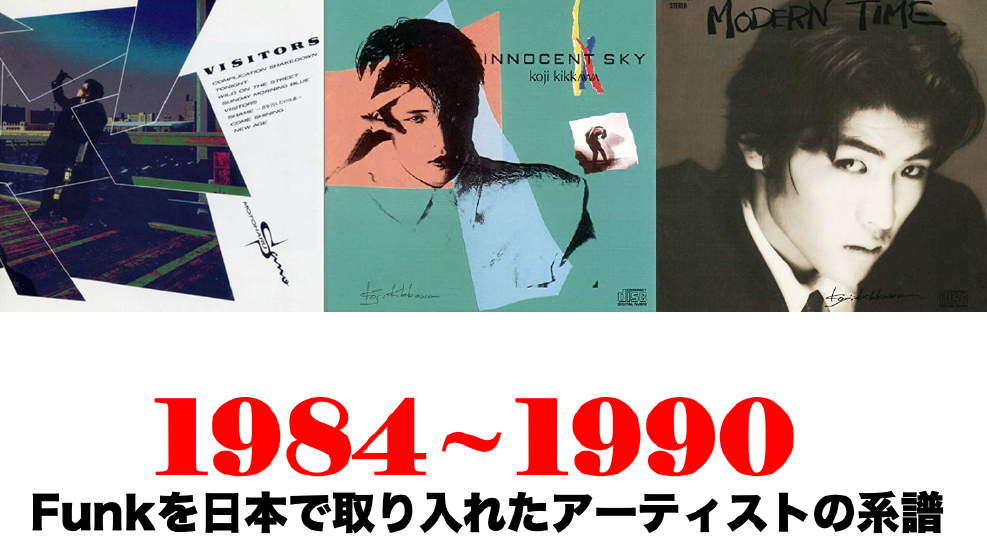

日本でDisco & Funkが盛り上がったのは80年代後半くらい

1986年は日本の音楽シーンを考える際にめちゃめちゃ重要な年で、以前のコラム、

で「ロックフォーマットにファンクが持ち込まれた」と書いたりしました。ですが、

「Disco文脈からFunk系のまま日本語で歌うフォーマット」もあるわけです。

この時代に活躍したアーティストはどんなメンバーが居たのかですね。

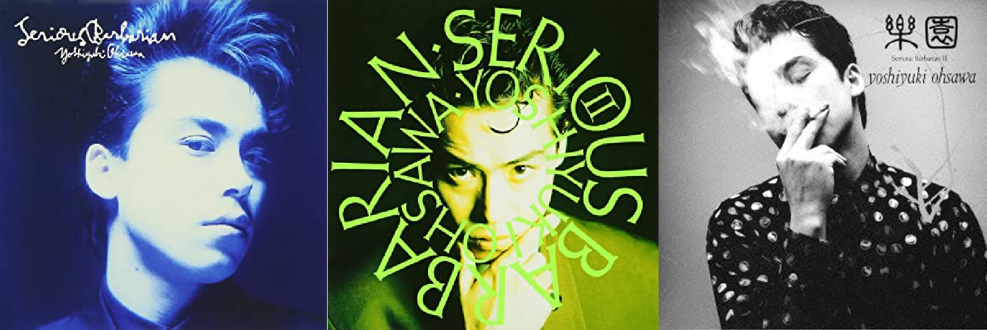

それを知るには、大沢誉志幸がキーマンになります。

大沢誉志幸は

で紹介しました。が、「Disco文脈からFunk系のまま日本語で歌うフォーマット」の試作盤的なアルバムがこちら。

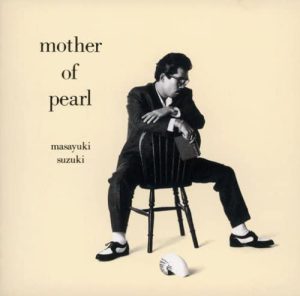

1986年にシャネルズ(ラッツ&スター)のリーダーの鈴木雅之のファーストアルバムをプロデュース。

作詞作曲などに参加したメンバーは、それまで大沢誉志幸の作品に多く参加している元Pinkのホッピー神山、それまでに原田真二のバックでベースを弾いていた有賀啓雄、そしてギターに布袋寅泰。そしてデビュー直前の久保田利伸、同じくデビュー直前の岡村靖幸、などなど。

「Disco文脈からFunk系のまま日本語で歌うフォーマット」を模索します。それまでの音楽シーンを作ったメンバーと、これからデビューするメンバーの作品が一枚に詰まっています。

デビュー前の久保田利伸や岡村靖幸を起用してたんです。いやすごいわ。特に岡村靖幸はそれまでは渡辺美里に多くの曲を提供していましたが、岡村ちゃん的な曲なんだけど、Funkには寄せてなく、この盤の2曲目の「別の夜へ 〜Let’s Go〜」は「岡村ちゃんFunk」の原点を垣間見れるような、そんな曲です。

その翌年、1987年。大沢誉志幸企画の音楽イベント「赤坂グラマラスナイト」。出演者は、 大沢誉志幸、鈴木雅之、鈴木聖美、バブルガムブラザース、そして岡村靖幸。

大沢誉志幸が86年87年の数年に活動したことは、確実に日本の音楽シーンにFunkや黒人音楽を取り入れメジャーで売れるための道筋を若手に作ったと言っても過言ではありません。

赤坂グラマラスナイト

受け継いだ世代は1968年ー1969年ー70年ー71年生まれの学年の世代

それはそれは影響を受けるわけです。10歳くらい上の世代である大沢誉志幸がFunkやソウルミュージックを日本フォーマットに変え始め、その2個下3個下世代である布袋寅泰がロックフォーマットにファンクを持ち込み始め、ダンサブルなロックを作り、5歳くらい上の岡村靖幸や吉川晃司がさらにそれを一気にメジャーシーンで展開します。

時代は1990年になり、ディスコでDJになるのは敷居高いのと、この時代はそろそろディスコもユーロビート系になり、踊るのはちょっと違うよねな人たちと感が漂ってた頃。

そんな中で、ディスコのDJブースにあるミキサーとかスイッチャーとか、はたまたサンプラーとかが、ちょっと頑張ってバイトして買える値段になってきたり、(時給3000円とか普通にあった時代です!バブル!)JameseBrownや Slyをサンプリングした音楽が出始め、G-funkというジャンルが出始めたり、HipHopとか、Funkの反復の曲構成から、電子音楽の反復として、YMOを聴きまった世代が機器を得て、で、ハウス音楽が出始めて、その世代が遊ぶ場所はディスコではなく、レコ屋がある場所に行き、レコードを多く所有した者が、まさに「レコード図書館」になり、回す場所を自ら作ります。

友人同士とか誰かの紹介とか友人じゃないと入れないような身内の集まり。音楽で踊るのではなく、まったりと集まってワイワイ話したりする場所、これなんて呼ぼうか、ディスコじゃないよね?部活?クラブ活動?クラブぢゃね?という話を本当かどうかは別にして、そんな話を聞いたことがあります。

レコードやCDを売る側も、ダンスが流行ってるなら「憧れ作っちゃおう」とダンス番組を深夜枠で企画し始めます。

この世代は、フジテレビ系列で放送されていた「DA DA 」や「ダンスダンスダンス」など。ZOOのメンバーが踊ってたりするのを覚えているでしょ?

club dada in 1991 — one to grow on

ZOOは、1991年にChoo Choo TRAINで大ブレイク。91年は前述したとんねるずのコーナーもあったりと、ダンスが音楽のメインストリーム要素として広がっていきます。

ZOO – Choo Choo TRAIN – 1991

ダンスダンスダンスで踊ってたメンバーがZOOだったりMEGA-MIXだったりしますけど、元ZOOのYukiとそのMEGA-MIX のダンサー SAM, ETSU, CHIHARUにThe JG’sの DJ KOOを集めます。仕掛け人はavexと小室哲哉。当時全然日本ではメジャーじゃないRAVEという単語を使って、Testuya Komuro Rave Factoryからtrfとなります。

Exileもavexだし、そもそも六本木でイベント企画してたメンバーは1988年当初設立したばかりのavexの初期メンバーだったりしますからね。

ZOOに在籍していたhiroは2001年にExileで再デビュー。その後の日本の音楽シーンを変えていきます。横乗りな踊れる曲がメジャーで売れていきます。

2000年以降は

音楽ライターから作詞作曲プロデューサーになり1999年の宇多田ヒカルデビューの際のブレーンである松尾KC潔が活躍、日本のR&Bシーンダンスシーンを作り上げます。

この頃は、一気にいろいろ変わりましたね。

まさかの国内で受け継いでいるのが、意外にもジャニーズ系アイドル

デビューシングルは山下達郎プロデュース。バラエティ番組で吉田拓郎から直々にギターを教わり、同番組で共演していた、The StreetSlidersの蘭丸からファンクのギターや、同じ番組でレギュラーのアルフィー高見沢 俊彦からギターの演奏テクニックを直々に伝授されるというジャニーズ系のアイドルがいるんです。

そう堂本剛。

彼は43歳。気づけばいい年齢になってますねー。

2005年から別名プロジェクトENDLICHERI☆ENDLICHERI でソロ活動しますが、それがまたFUNK臭満載。そして2022年ではサマーソニックという野外音楽フェスに出演!今現在はENDRECHERI名義で活躍してます。

“ENDRECHERI TSUYOSHI DOMOTO” Live Digest Movie 香ってくるFunkadelic臭がかなりヤバい。

DJが持つ役割は繋ぐこと。

僕は高校時代にベースで、大学時代アルトサックス。ミュージシャンになりたい時期もありましたが、挫折。ならばとDJを始めたわけですが、本格的に再始動したのは7年くらい前。

それまでは、これかっこいいでしょ!的な感じで「自分が好きな曲」を廻していました。ですが、7年前からの再始動のあと、廻す際には、世代も世代なので、伝えられることはなんだろうと、そんな脈々と続く音楽シーンから何を伝えられるだろうと、そんなことを考えながら曲を選んでいます。

そういう考えになったのは、とあるきっかけから。

某プリンスのDJイベントで一緒になった某アーティスト(お忍びだったので名前は伏せます)が、ご自身の曲を回しながら、これからかける曲はプリンスのこの曲の影響!とか、次の曲は誰々の何の曲に影響受けました!といいながら自身の曲と、元ネタのプリンスだったり、影響を受けたその曲とご自身の曲を次から次へと繋いでいったときです。

会場はそのアーティストのファンで満員で、みんなもっと音楽楽しんでね!と叫んで会場を沸かしていたのを見て、元ネタ明かしちゃうの?すごい!と懐の深さというか、硬くいえば史実と系譜。音楽って楽しいね!踊るって面白いね!そして来場した方々が「楽しかった!ありがとう!」となった。そんなイベントでした。

アーティスト名バレたら大変ですが、この読者の中にはその場に居た人も居るかと。

僕は目指すDJ姿は、まさにこれで、硬くいえば史実と系譜。ざっくりいえば「楽しかった!」「いい選曲!」この一言を聞きたいために廻しています。

僕は基本的に欲しがりなのと、褒められると伸びるタイプなので、「いい選曲!」と言われると非常に嬉しいです。ご好意でお客様からワンドリンクご馳走になる時もあります。ありがたくいただき、リクエスト曲あればそこでお伺いして廻します。もし他のバーやクラブでDJが居て、いい選曲だなぁと思ったらワンドリンクおごってあげてください。めちゃめちゃ嬉しいんです。

蛇足ながら、スクラッチ(キュルキュルこするような)音でリズム取るようなするような廻し方とか、原曲の持ち味を生かさないでそれこそ壊すようなMIX作る方も多いですし、語りを入れる方もいます。それはそれ。Sly and The familystoneも先ほどの映像内で、Different Strokes,ForDifferent Folkesと歌ってますし。十人十色。機器の性能の品評会だったり、俺が俺が俺が!だったり、80年後半の頃の六本木ディスコにありがちな、次の曲は誰々の何々でーというようなトークだったり。。。あくまでも,その方のスタイル。です。

みなさんが「踊りやすい選曲をしてくれるDJ」を見つけて「推し活」してみてください。

イベント告知です!

2022年9月19日(祝/月)「Disoc & Funk」と題して神田イゾルデで廻します。

https://www.facebook.com/events/1442114966290268

相方のVJ TASKU と連携し、会場にはプロジェクターで映像を出します。ただ映像を出すだけではなく、事前にざっくりな選曲リスト、いわば台本を渡すのですが、その場で必要な映像を、持ち込んだMacBook Proで作ります。リアルタイムで作るのです。フロア見ながら適時判断、僕の指示なんか待たない。ガシガシ判断してガシガシ進む。さすがです、かれこれ6年くらい。支えられております。イベントの際には映像もお楽しみくださいね!

開始時間やエントランスフィーに関しては、DJ AKKYのTwitterやInstagram、Facebookページで告知していきます。DJ AKKYで検索&いいねとフォローをよろしくお願いします

予習もかねてイベント選曲中のセットリストを

70年代後半から80、90年代、2000年代へ、踊れるような選曲をしますが、ぶっちゃけ当日もリクエストで色々変わるので目安的に!

おまけ

80年代後半から90年代前半にディスコでかかってた日本人がカバーしたディスコナンバーとか、今回のコラムで紹介した曲とか選曲しました。