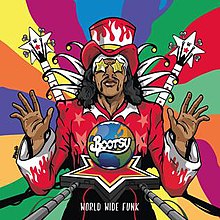

誕生月おめでとうございます。ブーツィ・コリンズ特集(2年ぶり!)

ファンクの大先生ブーツィ・コリンズ。2年ぶりのコラムです。

ブーツィ・コリンズ

2年ぶりです。過去記事はこちら。

ベース奏者である僕は敬意を込めて、今回のコラムはブーツィ・コリンズ=大先生と書かせていただきます。

前回の内容から追記ということで言えば、作品に焦点をあてました。

紐解くと、80年代からコラボ作品が多い大先生ですが、決して前に出るわけでなく(というか声も背もベースの音もデカいから前にでちゃうんですが)若い際には一緒にまるで化学反応を楽しむようなコラボで、コラボ相手の良さを引き出す側に回って、進むべき道はこっちだよというガイドというか一緒に作品を作り伴走するメンターというかコーチというか。

コラボしながら作品のクオリティを高めるタイプなんだなと実感です。

2019年にはこんなインタビューがありました。

70歳になる大先生は、後輩の育成をされるのですね。さすがです。

今回は大先生のゲスト参加や、コラボの変遷を追いかけてみます。

そもコラボって何よ

コラボレーション collaboration 合作ですね。一緒に作品を作ります。

あくまでも僕の解釈ですが、プロデュースと違うのはプロデューサーが居て、明確なゴールとか形とか構想があって、この通りに演奏してと周りに依頼するとか指示することで、それで依頼されて参加するとゲスト参加。

に対し、コラボレーションって相手のアイディアをどんどん盛り込んだりこんなのどうよ、いいねー。の繰り返しで作品を作り上げていくことだと思ってます。

お互い良さを引き出すというか、それぞれが演奏だったりスキルだったりが無いと成り立たないし、これはこういうもんだ!とか頑固に意固地になってたり、まぁぶっちゃけ頭カタイ人とは楽しくできないよね!

大先生は見た感じは身長デッカいし手も超デッカい(握手したことあります!)大きさから来る圧が半端ないんですけど、ジョーク大好きで子供超好きで柔軟で繊細なんだろうなぁというのは伝わってきますね。(デッカい人って意外に繊細)

さてコラボで言えば、

60年代はジェームス・ブラウンのバックで弾いてた話は前回しましたが、70年中盤から参加したP-funk軍団もも80年代になり急に勢いを無くします。

シンセサイザーやサンプラーやシーケンサーが出始め、大人数でなくてもグルーヴ作れるんじゃね?的な動きになってきます。

80年には80年にトークボックスでお馴染みのZappの1枚目をプロデュースしたり、同じく80年にはソロアルバム出したり、ジョージ・クリントンは82年にソロアルバム出したりとエレクトリックなファンクをどう作っていくかの模索しながらのプロデュース時期ですね。

その後ブーツィは作品を出すことなく、80年代前半はP-funkフォロワーの(お約束!)プリンスがエレクトリックファンクを打ち出していきます。

ブーツィの転機は僕は坂本龍一だと思うんです。

坂本龍一は1978年にYMO(YELLOW MAGIC ORCHETRA)開始、同年に「1000のナイフ」でソロデビューちょうどブーツィがエレクトリックファンクを模索しはじめた頃より少し先に日本でこんな奴らが居るぞと耳にしたり目にしたはず。

というのはYMOは 1980年にSOUL TRAINに出演してArchie Bell & the DrellsのカバーTighten Up (Japanese Gentlemen Stand Up Please)とFirecrackerの2曲を演奏してます。

YMO Live on Soultrain (1980)

その後坂本龍一は1983年の「戦場のメリークリスマス」出演、英国アカデミー作曲賞を日本初で受賞。その4年後1987年に坂本龍一もエレクトリックファンクを模索していたのか、ハービーハンコックのロックイットをプロデュースしたビル・ラズウェルを迎えアルバムNEO GEOを製作します。

アルバム内でブーツィはゲスト参加します。多分ブーツィは何かを得たのでしょう。1988年のエレクトリックファンクアルバムWhat’s Bootsy Doin’? そう意訳すると”ブーツィったらどうしちゃったの?”というタイトルアルバムを発表します。

僕はこのアルバムから大先生を聴き始めて超かっこいい!と衝撃受けたんですが、それまでのブーツィファンからしたら、え?なにこれ?どうしちゃったの?(よくないよ!)ってアルバムらしい。

たしかに遡って過去作をソロデビューアルバムから聴いていき、この盤はバッキバキのエレクトリック化。音質というか音圧というかが過去作とは全然違います。

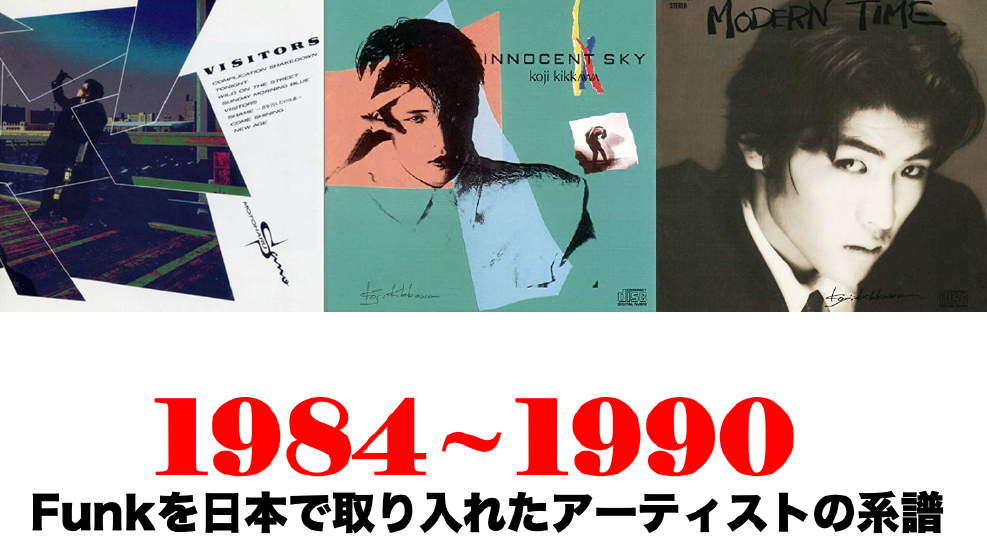

日本にファンクを広めた大澤誉志幸ともコラボします

それは1989年4月。大澤(大沢時代の)誉志幸なら絶対に聴かなきゃいけないシリアス・バーバリアン3部作の第1弾。タイトル曲

Serious Barbarian

- ~Prologue X~

- I. Serious Barbarian

- II. Interlude #B

- III. God

- IV. Pleasure Connection (Command is ZERO)

- ~Epilogue X・Y・Z~

でベースを弾きます。いやもうヤバいっすこの曲。アルバム全体は前回のこちらでも書きました。大人の色気なんだけど、この曲だけはファンクでプログレっぽくあり組曲的な壮大な作りの楽曲。で大先生はベースを弾きます。

今回コラムに書く際に、この曲をじっくり聴き直してみました。ファンクにしてはちょいBPM早めのいわゆるスピード早い曲だけどめっちゃファンク。

あれ?

ひょっとしてと思って曲の速さを遅くすると(あ、はいお忘れかもしれませんが僕はDJなので)、なるほど!とこの曲は、大先生がかつて率いていたBootsy’s Rubber Band名義での超有名曲「I’d Rather Be With You」の後半のオマージュなのでは?と思うほどP-funkの香り(というか匂い)がしてくる。

たぶん大澤さんが作った最初のデモ曲はもうちょっとBPM遅かったんじゃないかなと。

坂本龍一フォロワーであるTOWA TEIともコラボします

そして1990年。前回も出ましたがDeee-Lite 坂本龍一のサウンドストリートでデモテープ企画の投稿常連だったTOWA TEIがメンバーで、バンドのテーマはSampladelic 、しかもアルバムジャケットでTOWA TEI が着用しているCAPには、PARLIAMENTのロゴ。

いわば両方の影響下のデビューアルバムに大先生はコラボでジョインします。このアルバムは90年代型のエレクトリックファンクのお手本であり、テクノ要素とファンク要素が合わさってます。

いわゆるSampladelicですね。YMOとP-Funkの合体版とでもいいますか、P-FunkだけじゃないFunkの名フレーズがこれでもかこれでもかとサンプリングされてます。これもお酒呑みながら聴いたらヤバい盤です。

この盤から90年以降の大先生は新しいジャンルを自ら作るようにコラボしまくりで、単なるファンクだけじゃない作品を作り出していきます。

ただ、聴くのが超難解……。どこまで突き抜けちゃうんだろうと思ってました。

この3作で暴れまくって、1995年からは以前のファンクスタイルで名作を残していきますね。

1994年の渋谷オンエア(の記憶が)では、超ファンクスタイルで王道の選曲。最高のステージでした。恒例になっている自らステージを降りて会場を練り歩いて「タッチ」をしていくコーナー?があるのですが、僕のまんま隣に来てがっちり握手してもらいました。

僕も背丈が小さい方では決してないですし、手もデカいほうなんですが、それを上回るほどがっつりデカい。分厚い。手を握った瞬間に、本当に一瞬だけど目があってユープレイベース!って叫ばれたことを思い出してます。

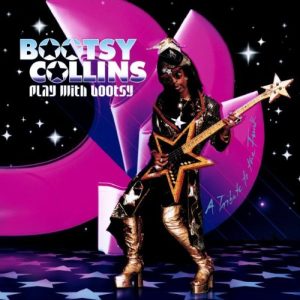

1997年以降は若手とコラボしながらアルバムもシングルも出しており、これがまた名曲揃い。

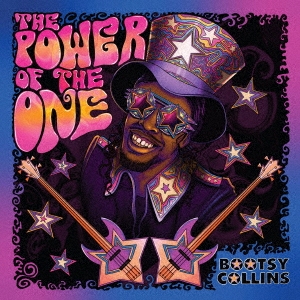

最高にブーツィ!してますね。ジャケット写真もそうとうにファンキー。曲もDJでよく廻します。

コラボ相手で1番話題になったのはSnoop Doggとのコラボ。

SnoopDoggはご存知な方も多いかと思いますが2022年のペプシスーパーボウルのハーフタイムショー!

Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar & 50 Cent FULL Pepsi SB LVI Halftime Show

そして彼は90年代前半にP-funkをサンプリングしてG-funkというジャンルを確立したラッパーですね。

甥っ子とおじさんの関係らしく、どんだけファンクな血筋なんだと。

SNOOP DOGG Feat. BOOTSY COLLINS – Undercover Funk – Give Up The Funk

2011年のこの曲はP-funkの代表曲をベースに、カバー?リアレンジ?してます

シルク・ソニックとのコラボ

そんな流れの中で、うわまさか!あぁでもなるほど!と思ったのが昨年2021年11月に発表されたシルク・ソニック。

そうブルーノ・マーズとアンダーソン・パークのユニットです。70年代のサウンドと2020年以降のサウンドとのブレンドが最高。

二人のきっかけは、ブルーノのアルバム2016年24K magicのツアーでオープニングアクトでアンダーソン・パークが出演してかららしいです。

ブルーノは過去の世代の作品をその発表する時代に合わせて発表するのがお得意で、アルバム24K magicが90年代のNew Jack SwingやJam and Lewisサウンドなどでしたし、その前、2014年のUptown Funk 。Mark Ronson ft. Bruno Marsでは80年代後半のファンクサウンド(まんまThe Time的な!)。

で今回のシルク・ソニックは70年代のサウンド。70年代ファンクサウンドといえば、伝説のベーシストである大先生を呼ばなきゃあかんと思ったのか、大先生が数曲コラボしてます。

またアルバムジャケットではwith special host Bootsy Collionと大リスペクト。このユニットの名づけ親はブーツィだそうで。最高ですね。

このアルバムでは、最近のベーシストで僕が注目しているサンダーキャットも参加していまして、ブルーノマーズ、アンダーソンパーク、サンダーキャットは30代後半。大先生は70歳。自分の息子世代とワイワイとコラボしていてこれがまた楽しそうなんです。

で、このアルバムで必ず聴いてほしいのはですね、先ほど紹介した大先生の大名曲であるI’d Rather Be With Youをですね、Bootsy’s Rubber Band – I’d Rather Be With You 1976年

シルクソニックがオマージュしたらこうなるぜ!というようなこの曲です。もちろんベースで大先生が弾いてますし、サンダーキャットの渋い演奏もさすがです。(この曲めちゃめちゃ贅沢な演奏メンバーだね)

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – After Last Night w/ Thundercat & Bootsy 2021年

たぶんですよ?ブルーノ・マーズやシルク・ソニックのライブで、この曲のコーラスでI’d Rather Be With Youのフレーズを織り込んだりするんじゃないかしらと。ライブ!そうですね!ブルーノ・マーズ来日です。京セラドーム大阪!そして東京ドーム!ヤバいですね!

ってことで今回の選曲リストはこちらです。ちなみにDJ的には、ここにプリンスのDo me baby。すると、「一緒にいたいの」「愛してベイビー」「昨夜のことよ」っていわば物語が紡ぎ出されるんですが、みなさんはどう思われますでしょうか〜。